Enki dio della saggezza

Presentiamo qui il secondo testo di una serie di articoli di approfondimento del mondo mesopotamico antico inaugurata con la monografia dedicata ad Inanna. In questa occasione volgiamo lo sguardo al grande dio della saggezza e della cultura Enki/Ea, consci di aver prodotto un lavoro forse un po' lungo da leggere in un sito web, consapevoli altresì che il personaggio offre così abbondante materiale che risulta difficile tralasciare di approfondirlo per quanto possibile; e invero diciamo subito che mancano alcuni aspetti, come ad esempio quello astronomico/astrologico, che davvero sarebbe stato complicato affrontare in questa sede. Chissà, avremo forse modo di tornarci su più avanti. E' disponibile anche in versione più curata e certamente più fruibile in formato PDF al link Enki-Ea.pdf, corredato anche di tutto l'apparato critico che in questa pagina web si trova a lato del corpo centrale.

Maggiori inf

En.ki è uno dei tre dei principali del pantheon sumerico accadico insieme ad An ed Enlil. Tradotto con “Signore (della) Terra”1, vi è chi suggerisce di vedere nel segno ki la trasformazione di kig2 (indicante un tipo di pesce). Per i Babilonesi e gli Assiri sarà E.a, termine che sembra comunque essere di etimologia sumerica e che significa “Casa (dell’/nell’) Acqua”, probabilmente come risultato finale di un processo sincretico che vide confluire una divinità semitica in E. (Aia, o forse la eblaitica Ia/Ia’u). Sua moglie è Damgalnunna, o Damkina (nome sumerico introdotto coi semiti)2, rispettivamente “La moglie del Principe” e “La Sposa Vera”; suo figlio è Asalluḫi, e per quanto ne sappiamo solo successivamente in epoca semitica (periodo paleobabilonese?) gli viene attribuito anche Marduk. Il suo regno è quello delle acque dolci, l’Abzû (sumerico)/Apsû (accadico) che significa “Abisso”3, ritenuto situato sotto la terra ed essere la sorgente da cui scaturisce l’acqua di tutti i fiumi. La città in cui veniva praticato il culto di E. e ad egli dedicata era Eridu4, nella quale, secondo la famosa Lista Reale Sumerica, discese sulla terra per la prima volta, per volere degli dei, la regalità in epoca antidiluviana. S’incontra spesso nella letteratura sumerica l’immagine dell’Apsû come palazzo/tempio di E.; talvolta la stessa cosa, seppur meno frequentemente, avviene anche per Eridu, per cui possiamo rilevare a seconda dei casi l’equivalenza terminologica e simbolica tra Eridu/Apsû/tempio di E., tempio che comunque aveva un nome: E’engurra.

L’importanza della figura di E. data dalla sua posizione nella Triade divina si traduce, a ben vedere, nel ruolo che vediamo assumere da questo dio a livello cosmogonico, religioso e mitologico in svariati testi che possiamo considerare, almeno data la nostra conoscenza in materia, fondamentali nella letteratura sumerica e accadica5. Possiamo definire E. fondamentalmente come il dio della saggezza e della conoscenza, ma lo è anche dei mestieri, delle arti, delle tecniche, degli esorcismi e delle formule magiche. Soprattutto i primi due aspetti ne fanno generalmente il dio ordinatore del mondo, se non esattamente il “costruttore”, nel senso di colui che pianifica il disegno della creazione, realizza il progetto stabilito da An e/o Enlil, o da tutti e tre insieme, ne corregge ciò che funziona male, attribuisce i “destini” a dei e cose e, elemento fondamentale dal punto di vista degli uomini, è colui che è fautore, generalmente insieme alla Madre Primordiale della creazione del genere umano.

Se per quanto riguarda l’aspetto di ordinatore del mondo6 avremo modo di vederlo ben emergere nel corso di questo lavoro, direttamente o indirettamente, per quanto riguarda quello di creatore il discorso non è semplice, nel senso che nella religione mesopotamica non appare una distinzione chiara e netta in proposito: tale prerogativa, infatti, non appartiene ad un solo dio, e la mitologia è costruita su un impianto flessibile (per lo meno secondo la nostra razionalità) a seconda delle esigenze, dei luoghi e del tempo. Ne consegue che l’opera creatrice è attribuita a differenti divinità a seconda degli ambiti di riferimento (ad es. Nisaba per la scrittura) o delle costruzioni religiose. Propriamente è Enlil il dio creatore, per lo meno dopo che An ha impostato una prima fase di generale suddivisione cosmica, ma, come vedremo ad esempio nel caso della creazione dell’uomo, anche lo stesso E. compare in questa veste. Di fatto, egli è colui che dà tecnicamente corpo al piano della creazione, egli è Nu.dím.mud, “Colui che ha a che fare con il fabbricare e produrre”, lo vediamo perciò ideare e fare (in tal senso va inteso il concetto di “creare” a lui riferito: comprensivo di entrambi questi due aspetti), e non c’è dunque da stupirsi se ci viene rappresentato in alcuni miti con l’immagine di colui che lavora l’argilla7. Addirittura, in un raro mito8, è lui stesso che, dopo che An si è creato la propria residenza nel Cielo, crea il proprio Abzû e di conseguenza anche la terra/argilla che lo delimita. Sicuramente un testo che merita la menzione è Enki e Ninḫursag: è un testo complesso seppur arcaico, dove emerge sicuramente l’aspetto creatore di E., sia nel conferire pienezza al mitico paese di Dilmun9, sia in relazione a certe piante dai molteplici valori simbolici. Sarebbe troppo lungo esaminare qui dettagliatamente il mito, vale però la pena sottolineare come non sia l’unico caso in cui E. compaia connesso alle piante medicinali, e di conseguenza ad ambiti quali medicina, esorcismo, incantamenti che, essendo nella mentalità mesopotamica reali modalità di intervento sul destino di cose e uomini, risultavano naturalmente relazionate al dio della saggezza che sempre è all’opera per affinare il progetto divino.

La creazione dell'uomo

Sulla creazione degli esseri umani abbiamo a disposizioni differenti versioni, ma certamente possiamo dire che, per lo meno nei racconti più importanti, il ruolo di E. è sempre fondamentale, a partire dal fatto di essere colui che ha l’idea stessa di “inventare” questo nuovo essere. Sostanzialmente l’uomo viene creato per sostituire nei lavori faticanti gli dei, dunque a tutti gli effetti l’unico vero supremo scopo dell’umanità è quello di servire le divinità. Due sono i testi che risultano più significativi su questa tematica: Enki e Ninmaḫ e Atraḫasîs.

Partiamo dal primo. Va premesso che, data una certa difficoltà del testo, vi sono alcune differenze considerevoli nelle traduzioni a disposizione, oltre ad alcune leggere varianti fra le tavolette a disposizione, per cui ci concentreremo sulla sostanza del racconto mitico.

Gli dei inferiori si lamentano delle fatiche a cui sono sottoposti e incolpano di ciò E. che non fa niente in proposito ed anzi dorme tutto il tempo10. Allora Nammu/Namma, sua madre, qua definita e coincidente con la “Madre originaria”, lo sveglia e lo invita a fare qualcosa. E. concepisce allora il progetto di questo nuovo essere, ne produce la matrice (il primo stampo) ed invita Nammu a dargli corpo e vita insieme a lui servendosi di un po’ d’argilla prelevata nell’Apsû. Poi stabilisce che all’opera parteciperanno anche altre dee, in particolare Ninmaḫ11. Gli dei sono a questo punto ovviamente contenti e celebrano la creazione di E. con un lauto banchetto. A questo punto, sui fumi dell’alcool, Ninmaḫ sfida E. a chi è più bravo e quindi potente nell’assegnare i destini a degli esseri umani creati imperfetti ora da una, ora dall’altro, che vicendevolmente dovranno quindi provare a correggere i difetti di queste creature. Sei, o sette a seconda delle varianti/traduzioni, è il numero degli uomini “sbagliati” da Ninmaḫ, creati sempre con dell’argilla dell’Apsû, ed E. riesce sempre ad assegnar loro un destino ed una collocazione nel mondo; poi tocca a lui: l’essere a cui dà vita pare essere una sorta di mostro che la dea non è capace di correggere, per cui alla fine è costretta a riconoscere la superiorità di E. Un particolare importante: questo ultimo essere è creato dal dio in modo differente dagli altri, perché pur avendo inizialmente dato anche a lui forma con l’argilla, lo pone poi nel grembo di una donna con dello sperma. È dunque a tutti gli effetti il primo essere umano “naturale”.

Nel secondo testo che ci interessa, il famoso Atraḫasîs, cioè il testo mesopotamico per eccellenza che ha per tema il diluvio, vi è sempre la questione del duro lavoro degli dei minori (qui sono gli Igigu12) che si lamentano, e addirittura in questo caso si ribellano assediando il palazzo di Enlil13, il quale si spaventa e non sa bene cosa fare. Convoca allora l’Assemblea dei Grandi Dei, degli Anunnaki14, nella quale E. trova la soluzione al problema sorto: creare l’uomo per affidargli il lavoro pesante fino ad ora mansione degli Igigi. E qui incontriamo un ulteriore aspetto della grandezza attribuita ad E., e della sua sublime capacità di progettazione del cosmo. Infatti, questo nuovo essere sarà costituito da argilla mischiata al sangue ed alla carne di un dio sacrificato a tal scopo: in tal modo, seppur imperfetto, sarà provvisto del “soffio vitale”15 che lo renderà, in un certo qual modo, simile agli dei stessi. Ovviamente anche in questo caso assistiamo al gioioso riconoscimento che gli Anunnaki riservano ad E. per aver ingegnosamente ristabilito l’ordine e la tranquillità.

In effetti, questo è uno dei vari esempi in cui il dio della saggezza sembra proprio essere colui preposto a salvaguardare l’ordine cosmico, tentando ed escogitando di tutto per ristabilirne l’equilibrio e il buon funzionamento quando questi siano minacciati. Tale funzione, o prerogativa a seconda del punto di vista con cui la si guarda e della situazione specifica, si rivela nuovamente nel corso di questo stesso mito, che adesso andiamo ulteriormente ad analizzare.

Atrahasis e il diluvio

Diciamo subito che, data oramai per indiscutibile la dipendenza mesopotamica del mito biblico del diluvio, rimane tuttavia discussa l’origine sumerica piuttosto che paleobabilonese del racconto di questo evento catastrofico. Nella stessa mitologia mesopotamica, il diluvio rappresenta una cesoia nel corso dell’evoluzione umana, tanto da definire un tempo pre diluviano ed uno post diluviano. L’unica cosa sicura è che, allo stato delle cose, noi siamo in possesso non solo di versioni accadiche maggiormente conservate rispetto all’unica sumerica, ma anche più elaborate e piene di particolari. Nella versione sumerica il protagonista (cioè il Noè della situazione) è Ziusudra, mentre in ambito accadico possiamo parlare di due grandi versioni, sostanzialmente parallele, di cui la più antica è interamente dedicata al tema del diluvio ed è la già citata Atraḫasîs dal nome del protagonista, mentre la seconda corrisponde all’XI tavola del Poema di Gilgameš, dunque è solo una parte di un’opera ben più vasta, e si può ritenere modellata/ispirata sulla precedente; in questa il nome del protagonista (e fatto piuttosto interessante anche narratore in prima persona) è Utanapištim (o Utnapištim)16.

Data la maggior elaborazione narrativa, prendiamo a riferimento l’Atraḫasîs per la nostra analisi.

Abbiamo già detto della creazione dell’uomo. Succede però che, col passare del tempo, questa umanità che cresce di numero diventa anche fastidiosa perché troppo rumorosa, vociante, per lo meno alle orecchie di Enlil, il quale stufo di non poter dormire e riposare in pace17 decide di mettere un freno agli esseri umani colpendoli con dei flagelli. Ogni volta, però, “un devoto di Enki”, il Grande Saggio, chiede umilmente al suo dio di intervenire in aiuto degli uomini, il quale si commuove e consiglia ad Atraḫasîs come agire per neutralizzare le disposizioni di Enlil: le prime due volte il suggerimento è di fare donazioni e rituali a quelle divinità incaricate dei flagelli, in modo da ammaliarle e farle desistere dal loro compito. Il primo flagello è l’Epidemia e a governarla è Namtar. Il secondo è la Siccità per produrre la Fame, e l’incaricato è Adad. Visto il risultato fallimentare, Enlil ordina di nuovo che sia la Siccità a colpire gli uomini, ma questa volta per essere sicuro che non vi siano interferenze decreta che siano addirittura Anu e Adad a occuparsi del controllo del cielo, mentre lui in persona si occuperà della terra. Date le grandi lacune del testo, intuiamo solo che inizialmente il progetto di Enlil ha successo, ma in seguito E. riesce un’altra volta a mettergli i bastoni tra le ruote, forse facendo intervenire qualcuno che non siamo in grado di individuare.

A questo punto Enlil si arrabbia davvero, convoca un’assemblea degli dei e decide che sia scatenato il Diluvio per mettere fine al genere umano. Lo scontro con E. è aspro, pretende anche che egli giuri insieme a tutti loro di non opporsi a questa decisione, ma questi in un primo momento si rifiuta: “Perché mi volete legare con un giuramento? Posso io levare le mani contro le mie creature? E questo Diluvio di cui voi parlate, che cosa è? Io lo ignoro! Tocca a me provocarlo? No! È il compito di Enlil! Egli decida, e comandi” (VII, 42-48). Successivamente, almeno da quanto le lacune del testo ci permettono di capire, siamo indotti a credere che E. ceda e partecipi del giuramento di tutta l’Assemblea degli Anunnaki

Ma qui abbiamo un ulteriore esempio dell’astuzia di E. che, pur non facendo formalmente e direttamente nulla per ostacolare la decisione di Enlil, in realtà la aggira con uno stratagemma. Egli riesce a comunicare ad Atraḫasîs quanto sta per scatenarsi attraverso un sogno, nel quale lo avverte del Diluvio imminente; a questo punto, le domande e le preoccupazioni legittime del Saggio vengono soddisfatte col sotterfugio di E. che parla ad una parete di canne mentre, dall’altra parte, l’uomo ascolta il discorso fatto alla parete che dunque, formalmente, non è indirizzato a lui. Così egli viene istruito su quel che deve fare per salvarsi: si tratta, in sintesi, del corrispettivo del racconto biblico dell’arca e degli animali. Di fatto, E. congegna un progetto per la salvezza del genere umano.

La descrizione del Diluvio è piuttosto tragica e forte18. È talmente spaventoso il cataclisma, da spaventare addirittura anche alcuni fra gli stessi dei. E fra questi, vi è chi si pente di aver avallato la decisione di Enlil; anche perché, senza gli uomini creati per servirli, gli dei non hanno più chi gli fornisce il cibo e quanto essi possano necessitare, e cominciano a deperire e soffrire.

Atraḫasîs ovviamente si salva19, ed appena mette piede sulla cima del monte riemerso dalle acque secondo lo schema ben conosciuto, pratica per prima cosa un bel sacrificio per gli dei e indice un banchetto. In questo atto vi è sicuramente da vedere, tra l’altro, il compiere da parte dei sopravvissuti quello che è il loro dovere e il loro compito per cui sono stati creati. Al profumo emanato dalle carni cotte per loro, ecco che le divinità compaiono e si avventano come mosche golose sul cibo; solo in un secondo momento Nintu sembra rendersi conto della situazione – che cioè degli esseri umani sono ancora vivi! – e accusare Enlil di non avere diritto a rifocillarsi visto che aveva decretato la fine di tutto il genere umano, e con lui gli altri dei che ne avevano condiviso la decisione. A questo punto nuovamente Enlil si arrabbia, ancora afferma che gli uomini dovevano tutti morire20, sembra non comprendere quanto questo sia controproducente per loro stessi, gli dei; intanto An capisce subito che solo E. può esserne il responsabile21, il quale però, di fronte alla arrabbiatura di Enlil, rivendica il suo non averne rispettato i voleri e lo accusa di aver sbagliato a decidere per lo sterminio: se qualcuno aveva sbagliato, solo questo qualcuno avrebbe meritato la punizione e non sconsideratamente tutta l’umanità.

Pare di capire che a questo punto nuovamente si pone il problema di cosa farne di questi uomini che servono ma disturbano. Ancora una volta è E. ad incaricarsi assieme a Nintu di trovare la soluzione, che pare consistere, potremmo dire, nel rendere meno facile agli uomini moltiplicarsi: accorciandogli la vita, rendendo complicate le gravidanze ad alcune donne e, pare di interpretare, inserendo la morte naturale nell’esistenza umana22. Possiamo così dire che il grande progetto della creazione viene affinato e da questo momento in poi comincia sostanzialmente l’epoca inerente all’uomo così come era quello della civiltà mesopotamica che aveva partorito tale visione mitica. In altre parole, comincia l’epoca storica post diluviana23.

Enki, la conoscenza e gli Apkallu

La storia dell’uomo, nella visione sumerico-accadica, coincide con la nascita della civiltà. Questa idea è basilare nella comprensione generale delle culture mesopotamiche, per lo meno quelle che si svilupparono durante il III millennio e la prima metà del II (e dunque possiamo intenderla come elemento fondante della cultura mesopotamica in generale fino al suo esaurimento con l’avvento dell’epoca seleucida nella seconda metà del I millennio a. C.): alludiamo alla coscienza che esse stesse, i Sumeri prima e gli Accadi poi, avevano di essere state fautrici di un salto di livello nello sviluppo dell’umanità, di essere state protagoniste per la prima volta nella storia dell’umanità di un cambio decisivo che le aveva innalzate da uno stato quasi bestiale ad uno superiore. Questa cambio inteso dai Sumeri stessi come “civiltà”, coincide per essi in tre elementi inscindibili: la scrittura, la regalità e la nascita della città24. Fautore di questa fase, colui che in termini mitici e simbolici potremmo definire il dio civilizzatore, è Enki/Ea.

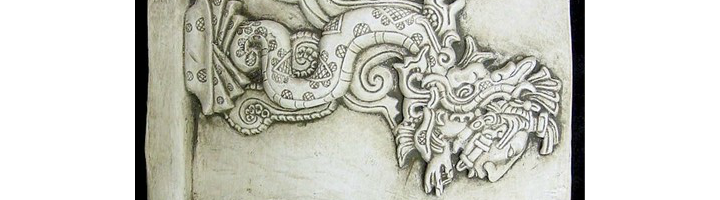

Non è ancora il momento di allontanarci dall’epoca mitica, l’epoca antidiluviana. Da altre fonti che non siano l’Atraḫasîs, invero purtroppo non molte allo stato attuale dei ritrovamenti epigrafici, comprendiamo che si riteneva che E. avesse svolto un ruolo fondamentale nella creazione della civiltà: se non si la certezza che a lui, solo a lui, fosse attribuita la discesa della regalità nel paese di Sumer, appare però chiaro che gliene si attribuiva il consolidamento, il rafforzamento, lo sviluppo, l’impulso, ponendo al fianco dei primi re mitici i famosi sette apkallu, cioè “saggi” (dal sumerico ab.gal, rendibile con “molto intelligenti”), i quali avrebbero istruito gli uomini su tutto ciò che poteva essere considerato scienza: dalla scrittura all’agricoltura, dalla costruzione dei templi a quella dei canali, etc. Questi apkallu vengono descritti come esseri fantastici, uomini-pesce25 usciti dall’Apsû26 per insegnare agli uomini le scienze: la connessione appare subito evidente col dio della saggezza E., e la troviamo esplicitata ad esempio nei seguenti versi di un rituale teurgico: “Questi Sette Apkallu, carpe venute dal Mare... Questi Sette Apkallu creati nel Fiume, per assicurare il buon funzionamento dei progetti divini che concernono Cielo e Terra.” (3-7). Insomma, troviamo ancora una volta l’idea di E. che progetta e dà vita al piano divino della creazione. E nel Poema di Erra (I, 162) leggiamo ancora: “i Sette Apkallu dell’Apsû, carpe sante, che, simili ad Ea, loro signore, sono state dotate di un’ingegnosità straordinaria”. D’altronde, nella famosa Lista Reale Sumerica che ci dà i nomi dei primi re antidiluviani e delle corrispettive città nelle quali regnarono, Eridu, la città di E., è la prima nella quale gli dei fecero scendere la regalità27.

A questo punto va introdotto un concetto basilare ed allo stesso tempo complesso della visione che i Sumeri prima, e i Babilonesi Assiri poi, ebbero della realtà e della sua essenza. È importante perché ha a che fare ovviamente con l’idea di conoscenza: di come ottenerla e di come esercitarla. Tale concetto è quello di Me. Il concetto di Me è difficile da definire in maniera chiara con quelle che sono le nostre categorie: essendo la questione piuttosto complessa, ci limiteremo qui a definirli approssimativamente come l’essenza delle cose, di qualsiasi cosa, possa essere questa un oggetto (una zappa, una barca, etc.), un elemento materiale (il legno, il ferro, etc.), una categoria (il lavoro del fabbro, l’attività dell’agricoltura, etc.), un’idea (la matematica, l’economia, etc.). Le traduzioni che si possono incontrare tra gli studiosi generalmente sono “Poteri” (Bottero), “Decreti” (Pettinato); la meno frequente di esse, “Misure” (De Santillana, Von Dechend), tuttavia mi sembra la più azzeccata: è possedendo le misure di qualcosa che se ne detiene il potere e se ne può decretare il destino. Se ne possiede la conoscenza, ed ecco perché è Enki, dio della saggezza e della conoscenza, che è signore dei Me.

Appare evidente da vari testi che la conoscenza e la pratica delle arti, dei mestieri, delle tecniche da parte degli uomini sia relazionata con l’attribuzione o meno dei loro Me, che esplicitamente o implicitamente sono dono di E. Un esempio lampante lo si trova in Inanna e Enki: la lunga lista di Me che E. dona alla dea del cielo, circa un centinaio, si compone in buona parte anche di mestieri come ben possiamo vedere dal seguente passo: “le Tecniche del Legno; del Metallo; (del)la Scrittura; della Fusione; del Cuoio; delle Stoffe; dell’Architettura e dell’Impagliatura” (III, I, 10). Ma, come abbiamo già detto, qualsiasi categoria della realtà ha il suo Me, dunque ad esempio anche l’esercizio del potere (“L’ufficio di En; quello di Lagal;la Funzione Sacra; l’Augusta Corona legittima e il Trono Reale” – I, II, 37) o gli aspetti dell’essere (“La Schiettezza; l’Ipocrisia; l’Adulazione” – I, II, 65).

Appare dunque chiaro, per tornare al discorso dell’impulso culturale dell’umanità, che gli Apkallu, inviati da E., che donano la conoscenza e la civiltà agli uomini, stanno donando a questi i Me della civiltà. Però, aspetto molto importante da sottolineare, è che non solo gli uomini, ma anche gli dei devono sottostare ad E. per poter disporre di certi Me: infatti, che l’universo intero sia dominio dell’esercizio della conoscenza da parte di E., implica il fatto che non solo gli uomini ma anche le divinità debbano fare i conti con questo. D’altronde è cosa che abbiamo già visto sia nelle vicende della creazione dell’uomo (come soluzione alle fatiche degli Igigi) che del Diluvio. Ma lo abbiamo appena visto anche riguardo ad Inanna che riceve in dono i Me da E., e non glieli restituisce anche se lui se ne pente, per portarli nella sua città di culto Uruk, cosicché da elevarla culturalmente e politicamente. Un altro esempio ce lo dà la figura di Ninurta. Nel Lugal.e leggiamo, in riferimento al mostro Asakku che poi l’eroe affronterà e sconfiggerà: “Ed egli, ha cospirato con lei per usurpare la tua sovranità, deciso ad arrogarsi i Poteri che tu avevi ottenuto nell’Apsû”28 (I, II, 53-54). E nell’An.gim, continuazione del Lugal.e: “Hai fatto tuoi i Poteri di Eridu, grevi quanto la terra!” (12); “Si mise allora in cammino colui che, dal Leone dell’Apsû, ricevette i terribili Poteri” (69) e “Prode da Enki votato ai terribili Poteri!” (167).

Enki consigliere degli dei e degli uomini

Il personaggio di Ninurta ci consente di passare ad esaminare un altro aspetto di E., quello del suo ruolo di consigliere, se così possiamo dire. A dire il vero è già emerso in occasione della narrazione dell’Atraḫasîs, ma sempre come ammantato della più alta finalità di un perfezionamento della creazione. Invece esistono altri miti nei quali prevale proprio il suo saper consigliare e saper trovare soluzioni a dei problemi particolari ed imminenti. Insomma, sintetizzando potremmo dire che, quando il mondo divino si trova in difficoltà, se non basta la sola forza a risolvere i problemi, ci pensa E. con la sua astuzia, intelligenza e saggezza. Il ciclo di Ninurta ci offre alcuni esempi in tal senso; ma, come vedremo, troviamo il dio della saggezza così operare anche nell’ambito umano, da un certo punto di vista similmente a quanto già visto con Atraḫasîs.

Restiamo però a Ninurta, ed in particolare alla sua lotta contro Anzû29, un essere fantastico con il corpo d’aquila e la testa di leone. La colpa di Anzû è che, nel palazzo di Enlil, “si impadronì della Tavoletta dei destini e prese per se la Sovranità, lasciando così vacanti i Poteri divini.” (Mito di Anzû, I, III, 22-23)30. L’universo intero ne è a questo punto compromesso, e gli dei preoccupati e riuniti in assemblea cercano immediatamente qualcuno fra loro disposto a combattere contro l’usurpatore. Ma, come dice Adad, il primo interpellato, “Ormai la sua parola vale quella del divino Enlil-Duranki! Una sua parola, e colui che maledice è votato al nulla!” (I, III, 52-53 e //), per cui si rifiuta lui e si rifiutano altri tre dei dopo di lui. È a questo punto che interviene E. che concepisce il piano per combattere Anzû e riportare l’ordine nell’universo31: fa chiamare Mammi, madre degli dei, e le chiede di mettere a disposizione per l’impresa suo figlio Ninurta. Ella accetta, convince il figlio e questi si dirige allo scontro con Anzû; ma, come temevano coloro che avevano rifiutato la missione prima di Ninurta, proprio in virtù del suo possedere la Tavola dei Destini, Anzû appare invincibile anche per il campione degli dei, il quale dunque interrompe la battaglia e invia Adad da Ea per riferirgli ciò che sta accadendo e chiedergli consiglio. Ed ecco che E. suggerisce per filo e per segno il piano di battaglia che Ninurta dovrà eseguire per avere ragione di Anzû, predice la sicura vittoria dell’eroe, e gli assicura come premio che “Otterrai, edificate a dovere, cappelle in tuo onore, e nel mondo intero porrai i tuoi santuari: ve ne sarà uno anche nell’Ekur!32 Così ti conquisterai, davanti agli dei, Gloria e Onnipotenza!” (II, III, 24-27 e //). Ed infatti è ciò che avverrà, proprio come aveva pianificato E.: Ninurta vincerà Anzû, la Regalità e i Poteri divini torneranno ad Enlil, e l’eroe sarà glorificato da tutti gli dei.

Molti sono i testi che ci offrono esempi di questo aspetto/ruolo di E., svariate le situazioni in cui lo vediamo all’opera: è il caso di quando interviene per salvare Inanna rimasta intrappolata e morta giù negli Inferi, o del consiglio dato a Nergal per salvarsi dall’ira di Ereškigal, regina degli Inferi, dopo l’affronto fattole, o ancora dell’idea di affidare a suo figlio Marduk l’onere di combattere contro Tiamat per salvare la generazione degli dei più giovani a cui lo stesso E. apparteneva (Enuma eliš), etc. Non è il caso di dilungarci nell’esaminare ogni singolo racconto, vale però la pena menzionarne uno nel quale il protagonista dei consigli/favori di E. è un uomo: stiamo parlando de Il Mito di Adapa. Sappiamo già che la cosa non è del tutto eccezionale, avendo visto il mito di Atraḫasîs; e come in questo, vi è una certa similitudine nella dinamica dell’intervento del dio, dato che è rivolto a salvare l’uomo in questione, Adapa, dalle ire divine. La similitudine non si ferma qui: come Atraḫasîs, Adapa è un sacerdote di E.. In realtà è ancor di più: ne è addirittura figlio, è detto aver ricevuto in dono da Ea la saggezza, ed è capo tra gli uomini nella stessa città di Eridu. Ma Il Mito di Adapa presenta alcuni aspetti all’apparenza di non facile interpretazione in quanto la conclusione sembra mostrarci, caso più unico che raro per quanto in nostra conoscenza, un errore nel consiglio dato dal dio dell’Apsû al suo seguace. La storia, in estrema sintesi, è che Adapa, disturbato dal Vento del Sud (Šûtu) mentre si trova in barca a pescare, si irrita e con un incantesimo gli spezza le ali. Questo ha come conseguenza un’alterazione dei cicli della natura, e dopo una settimana lo stesso Anu se ne accorge e ne viene a conoscenza, pretendendo così che il colpevole sia portato al suo cospetto per essere giudicato e punito. Ea, allora, interviene e consiglia ad Adapa di presentarsi volontariamente al Palazzo del Cielo agli dei Tammuz e Gišzida con miseri vestiti e capelli lunghi, incolti e cosparsi di cenere, e di compiacerli esprimendo loro il dispiacere per la loro scomparsa sulla terra. Il sotterfugio di Ea mira ad impietosire i due dei, al fine di farli intercedere nei confronti di Anu a favore di Adapa. E così avviene. Ma è a questo punto, quando Adapa è condotto di fronte ad Anu, che il consiglio di Ea si rivela viziato da errore. Infatti Anu, anch’egli impietositosi nei confronti dell’uomo, gli offre sinceramente dei doni: secondo le regole dell’ospitalità, olio profumato e vestito pulito, che Adapa accetta come istruito da Ea; e il cibo e l’acqua della vita, cioè l’immortalità (che, ricordiamolo, è prerogativa solo degli dei), che invece rifiuta sempre secondo consiglio di Ea. La convinzione del dio di Eridu era che gli sarebbero stati offerti il cibo e l’acqua della morte. Anu, perplesso di fronte al rifiuto di Adapa, gliene domanda il perché: l’uomo risponde la verità, cioè di essere stato consigliato da Ea. A questo punto, irrevocabile la scelta di Adapa, il re degli dei lo fa ricondurre sulla terra, mortale come prima.

Non è chiaro il significato dell’errore di E., che tutto sa e tutto dispone perfettamente dall’alto della sua intelligenza e saggezza. Molte le interpretazioni, di sicuro mi sembra si possa sottolineare l’ennesima affermazione della mortalità umana e della sua irrevocabilità. Forse, si può ipotizzare che alla fine non di errore di E. si tratti: Adapa è salvo ma allo stesso tempo è inalterato il disegno divino nel quale l’uomo e la sua natura hanno il proprio destino, il proprio posto e i propri limiti; in tal caso il dio avrebbe volutamente mal consigliato l’uomo già sapendo come si sarebbero svolte in realtà le cose.